Introduction

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un trouble psychique invalidant, caractérisé par des symptômes envahissants tels que les reviviscences, l’hypervigilance et l’évitement (APA, 2022 ; WHO, 2019).

Sur base de nombreuses études de validation sur des populations différentes, il existe déjà 4 traitements recommandés au niveau international par l’ISTSS (2019) : l’exposition prolongée, la CPT, la thérapie cognitive d’Ehlers & Clark et l’EMDR. A côté de ces traitements, il existe de nombreuses alternatives thérapeutiques : citons par exemple la psychothérapie sensorimotrice (Ogden, 2022), la psychothérapie éclectique brève (Gersons et al., 2020), la thérapie de la résilience, la thérapie psychodynamique (Busch & Millord, 2018), etcaetera.

La multiplication de traitements pour le TSPT qui sont encore peu validés soulève plusieurs difficultés. Pour les praticiens, il devient complexe de s’y retrouver parmi une offre thérapeutique dispersée, tandis que la concurrence entre écoles engendre un gaspillage de données scientifiques et souligne la nécessité d’une approche plus coordonnée. Pour les patients, cette situation accroît la confusion et complique l’accès au traitement le plus fiable et efficace. Dès lors, tout nouveau traitement ne devrait pas se présenter comme un substitut concurrent, mais plutôt comme une réponse ciblée aux limites et aux failles identifiées dans les interventions déjà recommandées par l’APA et l’ISTSS.

Dans ce contexte, l’Imagery Rescripting (ImRs) peut prendre une place pertinente. L’ImRs consiste à inviter le patient à revisiter ses souvenirs traumatiques à travers l’imagerie mentale, afin de transformer la narration et modifier la charge émotionnelle associée (Arntz, Sofi, & van Breukelen, 2013). Plusieurs raisons peuvent être évoquées.

Chez les patients fragilisés

L’ImRs permet de travailler avec des patients fragilisés chez qui l’EMDR ou l’exposition prolongée n’auraient pas pu être envisagées à cause de l’exacerbation temporaires des symptômes (Shapiro, 2007). Celle-ci apparaît chez 20% des participants. Walker et al. (2020) ont montré une exacerbation temporaire des symptômes de TSPT chez 10% des participants traités par l’Exposition prolongée, sans différence significative de l’efficacité du traitement chez ces participants en fin de traitement.

Ten Napel-Schutz (2022) ont appliqué l’ImRs auprès de personnes en sous-poids à cause d’un trouble alimentaire. Ces personnes sont normalement exclues des traitements. Ils ont observé des effets positifs importants sur les symptômes du trouble de stress post-traumatique.

Arntz et al. (2013) ont appliqué l’ImRs auprès de réfugiés avec des traumas complexes. Pas de groupe contrôle mais mesures répétées avec 10 semaines de support en phase 1. Les résultats ont révélé des tendances linéaires significatives pendant ImRs (réductions des scores PSS et BDI), mais pas pendant la phase 1.

Quand le nombre de séances est faible ou incertain

L’application de protocole comme l’EMDR ou l’exposition prolongée nécessitent classiquement 10 à 12 séances (Foa, Hembreee & Rothbaum, 2007 ; Shapiro, 2007). Galovski et al. (2012) ont montré que pour un protocole d’efficacité équivalente, la CPT, le nombre de séances nécessaire était de 4 à 18.

Dans la pratique, avec des patients fragilisé au niveau professionnel, social, et avec des comorbidités médicales et psychiatriques, il n’est pas toujours possible de pouvoir entamer un traitement centré sur le trauma pendant 10 séances.

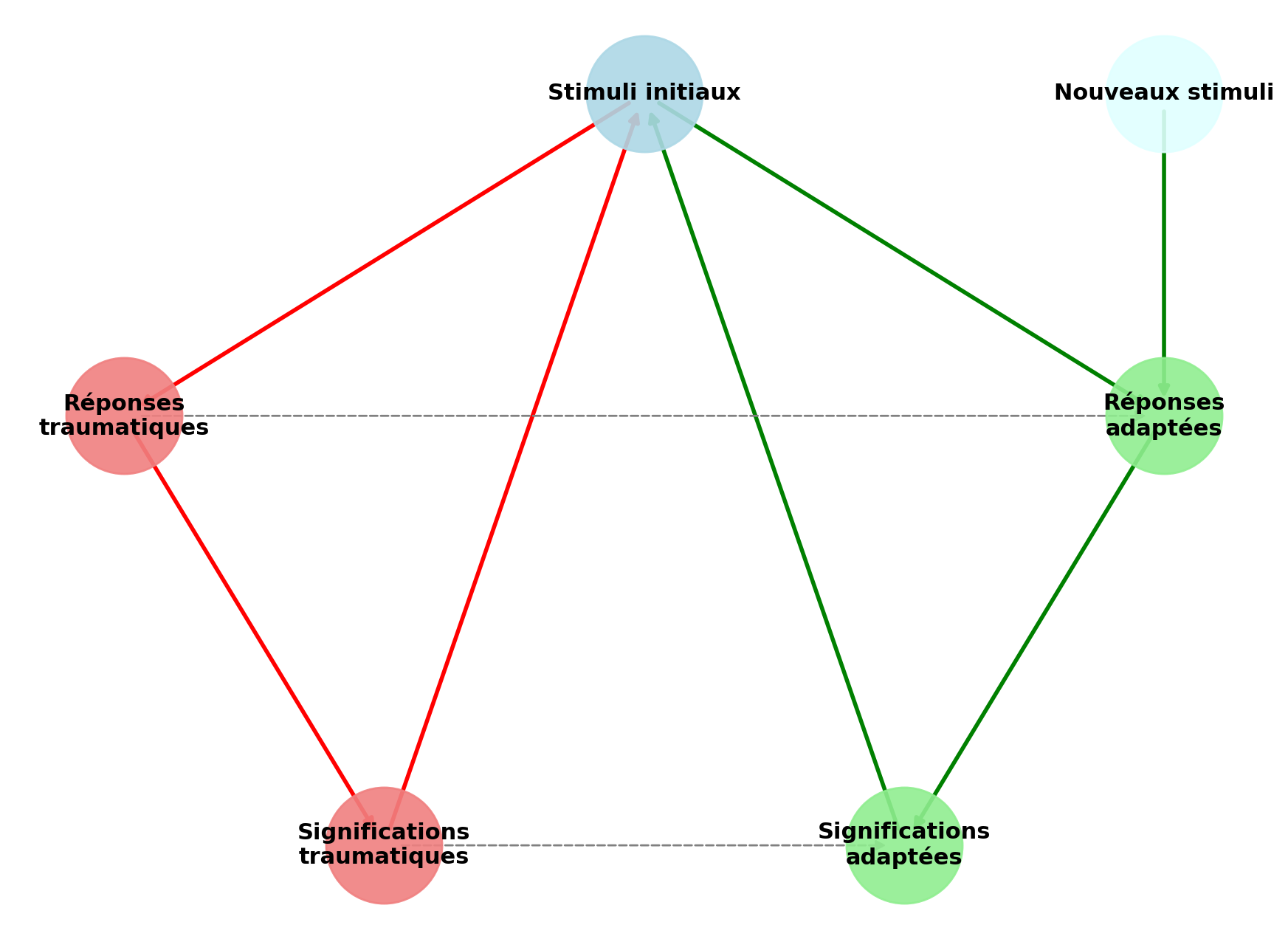

L’avantage de l’ImRs, est qu’elle s’applique pendant une ou deux séances pour chaque événement modifié par imagerie (Young, 2022). De plus, le patient est directement stabilisé par la rescénarisation lors de la centration sur le trauma. Pour les personnes spécialisées dans le TSPT, c’est probablement parce que la structure de peur (Mc Lean & Foa, 2011) est directement associée et intégrée à une structure de rescénarisation adaptée (Fig 1).

Fig.1: Le changement dans la thérapie ImRs selon le modèle du traitement émotionnel de Foa et al.

Quand le TSPT résiste à l’EMDR et à l’EP

L’ImRs est un traitement qui peut être intéressant quand l’EMDR ou l’exposition prolongée ont été inefficaces. A partir d’un groupe de 125 patients ayant bénéficiés d’un traitement d’EP, Grunert et al. (2007) en ont extrait 23 qui présentaient encore un TSPT à la fin du traitement. Sur ces 23 patients, seulement 5 (22%) présentaient encore un TSPT significatif après seulement 1 à 3 séances d’ImRs. Notons qu’il n’y avait pas de groupe contrôle. Et espérons que des études de réplication surviendront.

Pour certains symptômes résiduels

Le sentiment d’être contaminé (FBC) est une expérience vécue différemment selon les individus. Certains patients ressentent une forte composante sensorielle, comme sentir un « film sale sur leur peau » qui ne peut être éliminé. D’autres ont des convictions perturbantes et irréalistes, comme celle que le sperme ou la sueur de l’agresseur sont toujours sur ou à l’intérieur de leur corps. Certains pensent que les gènes de l’agresseur ont pu leur être transmis. Le FBC est souvent associé à des images vives de résidus visibles ou perceptibles.

Une étude Jung & Steil (2013) a porté sur 34 femmes souffrant de TSPT lié à des agressions sexuelles durant l’enfance (âge moyen = 37 ans) et elles ont été réparties de manière aléatoire entre le groupe CRIM et un groupe témoin en liste d’attente. Les résultats montrent que le groupe CRIM a connu une plus grande réduction de tous les scores du FBC et des symptômes du TSPT par rapport au groupe témoin, avec des tailles d’effet entre les groupes importantes et hautement significatives.

L’ImRs est-elle efficace?

Une méta-analyse de Morina, Lancee et Arntz (2017) a montré des tailles d’effet importantes pour l’ImRs dans la réduction des symptômes du TSPT, de la dépression comorbide et des images intrusives (Hedges’ g = 1,22 à 1,79). Toutefois, les auteurs soulignent des limites méthodologiques liées au faible nombre d’études et à la rareté des groupes contrôles.

Plus récemment, Raabe et al. (2022) ont mené un essai contrôlé randomisé auprès de patients présentant un TSPT lié à des abus sexuels. Les résultats indiquent un taux de rémission de 70 % avec l’ImRs seule, et de 85 % lorsqu’elle est combinée à la thérapie STAIR.

La comparaison avec l’EMDR, proposée par Boterhoven de Haan et al. (2020) pour le traitement des TSPT liés aux traumas de l’enfance, n’a montré aucune différence significative d’efficacité, ce qui suggère que l’ImRs peut rivaliser avec une méthode déjà largement validée.

Mais attention, l’ImRs a moins d’études de validation que l’exposition prolongée ou l’EMDR et les échantillons concernées sont souvent faibles (Kip et al., 2023). Il s’agit donc d’un traitement de seconde intention à utiliser quand l’EP ou l’EMDR ne s’y prêtent pas.

Conclusion

Pour les psychologues, l’ImRs constitue un outil pertinent dans l’arsenal thérapeutique du TSPT. Son efficacité préliminaire, sa flexibilité et son acceptabilité en font une option thérapeutique importante, notamment lorsque l’EMDR, l’Exposition prolongée ou la CPT ne sont pas adaptées.

SOURCES

SOURCES

American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

Arntz, A., Sofi, D., & van Breukelen, G. (2013). Imagery rescripting as treatment for complicated PTSD in refugees: A multiple baseline case series study. Behaviour Research and Therapy, 51(6), 274–283. https://doi.org/10.1016/j.brat.2013.02.009

Boterhoven de Haan, K. L., Lee, C. W., Fassbinder, E., van Es, S. M., Menninga, S., Meewisse, M. L., Rijkeboer, M., Kousemaker, M., & Arntz, A. (2020). Imagery rescripting and eye movement desensitisation and reprocessing as treatment for adults with post-traumatic stress disorder from childhood trauma: Randomised clinical trial. The British Journal of Psychiatry, 217(5), 609–615. https://doi.org/10.1192/bjp.2020.158

Ford, J. D., & Courtois, C. A. (Eds.). (2020). Treating complex traumatic stress disorders in adults: Scientific foundations and therapeutic models (2nd ed.). The Guilford Press.

Grunert, B. K., Weis, J. M., Smucker, M. R., & Christianson, H. F. (2007). Imagery rescripting and reprocessing therapy after failed prolonged exposure for post-traumatic stress disorder following industrial injury. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 38(4), 317–328. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2007.10.005

Kip, A., Schoppe, L., Arntz, A., & Morina, N. (2023). Efficacy of imagery rescripting in treating mental disorders associated with aversive memories: An updated meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 99, 102772. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2023.102772

Mc Lean, C. P. & Foa, E. B. (2011). Prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder: a review of evidence and dissemination. Expert Review of Neurotherapeutics. 11(8), 1151-1163.

Morina, N., Lancee, J., & Arntz, A. (2017). Imagery rescripting as a clinical intervention for aversive memories: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 55, 6–15. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2016.11.003

Raabe, S., Ehring, T., Marquenie, L., Arntz, A., & Kindt, M. (2022). Imagery rescripting as a stand-alone treatment for posttraumatic stress disorder related to childhood abuse: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 77, 101769. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2022.101769

ten Napel-Schutz, M. C., Vroling, M., Mares, S. H., & Arntz, A. (2022). Treating PTSD with imagery rescripting in underweight eating disorder patients: A multiple baseline case series study. Journal of Eating Disorders, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40337-022-00558-1

Watts, B. V., Shiner, B., Zubkoff, L., Carpenter-Song, E., Ronconi, J. M., & Coldwell, C. M. (2014). Implementation of evidence-based psychotherapies for posttraumatic stress disorder in VA specialty clinics. Psychiatric Services, 65(6), 648–653. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201300176

World Health Organization. (2019). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th revision; ICD-11). World Health Organization. https://icd.who.int/

Zayfert, C., DeViva, J. C., Becker, C. B., Pike, J. L., Gillock, K. L., & Hayes, S. A. (2005). Exposure utilization and completion of cognitive behavioral therapy for PTSD in a “real world” clinical practice. Journal of Traumatic Stress, 18(6), 637–645. https://doi.org/10.1002/jts.20072

Pierre Orban

Psychologue Clinicien – Formateur FCPS

Livre en lien

・

« A lire absolument pour améliorer ses prises en charge psychothérapeutiques. » Frédéric Chapelle, Psychiatre et Conférencier

« Il va trouver sa place dans la revue de littérature de notre diplôme de psychologie d’urgence et TCC. » Sylvain Goujard, Fondateur du Diplôme Universitaire en psychologie d’urgence et TCC

« En conclusion, compte tenu de la rigueur scientifique de l’ouvrage, du fait que de nombreuses stratégies thérapeutiques d’excellence dans le TSPT sont rapportées (pour certaines peu connues du public francophone), des nombreux exemples de cas cliniques, il m’est facile de recommander sa lecture aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels pratiquant depuis des années, voire à des enseignants universitaires » Martine Bouvard, Professeure de psychologie clinique